【速報解説】サステナビリティ開示義務化、いつから誰が?金融庁「中間論点整理」を全企業向けに徹底解剖

2024年7月17日、金融庁の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」が、今後の日本におけるサステナビリティ情報開示の方向性を示す「中間論点整理」(本文PDF)を公表しました。

「また新しい基準の話か…」「うちは中小企業だからまだ関係ないだろう」

そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、今回の発表は、プライム上場企業における開示義務化の具体的なロードマップを明示しただけでなく、サプライチェーンを通じてすべての中小企業にも影響が及ぶ可能性を示唆する、非常に重要な内容です。

この記事では、この「中間論点整理」のポイントを、

- 【上場企業向け】いつから、何を、どう開示する必要があるのか?

- 【中小企業向け】なぜ「無関係」ではなく、今から何をすべきか?

という2つの視点から、どこよりも分かりやすく解説します。

(議論の概要をまとめた資料はこちらもご参照ください。)

なぜ今、サステナビリティ情報開示が「待ったなし」なのか?

これまでもESG情報の開示は求められてきましたが、企業ごとに内容や基準が異なり、「他社と比較しにくい」という課題がありました。

投資家が企業の本当の価値を中長期的に評価するためには、国際的に比較可能で、信頼できる情報が必要です。

この流れを受け、日本では国際基準(ISSB基準)と整合性を図った「SSBJ基準」を、有価証券報告書での開示ルールとして導入することが決定的となりました。今回の「中間論点整理」は、その具体的なルール作りの「設計図」と言えるものです。

【上場企業向け】義務化のロードマップと対応すべきこと

プライム市場上場企業の皆様にとって、最も重要なのが「いつから義務化されるのか」という点です。以下にロードマップをまとめました。

| 適用対象企業 (プライム市場上場) | SSBJ基準の適用開始 (開示義務) | 第三者保証の義務化 |

| 時価総額3兆円以上 | 2027年3月期~ | 2028年3月期~ |

| 時価総額1兆円以上 3兆円未満 | 2028年3月期~ | 2029年3月期~ |

| 時価総額5,000億円以上 1兆円未満 | 2029年3月期~を基本に検討中 (2024年内を目途に結論) | 適用開始の翌期~ |

※時価総額5,000億円未満のプライム企業、スタンダード・グロース市場の上場企業については、現時点では義務化の対象外ですが、数年後を目途に再度検討される予定です。

開示情報の信頼性を担保するため、第三者による「保証」も義務付けられます。

- 保証レベル: まずは負担の少ない「限定的保証」からスタートします。

- 保証の対象範囲(当初2年間):

- Scope1・2の GHG(温室効果ガス)排出量

- ガバナンス

- リスク管理

の3項目が対象となります。誰が保証を担うか(監査法人限定か否か)は、年内に結論が出る予定です。

急な制度変更に対応するため、企業側の負担を考慮した支援措置も用意されます。

- 二段階開示(経過措置): 適用開始から2年間は、有報提出後にサステナビリティ情報のみを訂正報告書で提出することが可能です(半期報告書の提出期限まで)。

- 有報の提出期限延長: 現行の「事業年度末から3ヶ月以内」を「4ヶ月以内」に延長することが検討されています。

- セーフハーバー: 将来予測やScope3排出量など、不確実性の高い情報について、合理的な根拠に基づき開示していれば、結果が異なったとしても直ちに虚偽記載の責任を問われないようにする免責ルールが整備されます。これにより、企業は萎縮することなく積極的な開示がしやすくなります。

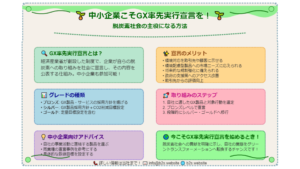

【中小企業向け】「無関係」ではない理由と、今からできること

「うちは非上場だし、まだ先の話」と考えている中小企業の皆様、実はそうではありません。今回の制度変更は、サプライチェーン全体を巻き込む大きな変化です。

最大の理由は「Scope3排出量」です。

大企業がSSBJ基準で開示を求められる情報の中には、自社だけでなく、原材料の調達から製品の使用・廃棄に至るまで、サプライチェーン全体のGHG排出量(Scope3)が含まれます。

つまり、取引先である大企業から、GHG排出量などのサステナビリティ関連データの提供を求められるケースが今後急増することが予想されるのです。

この変化は、対応が遅れれば取引の見直しリスクになり得ますが、逆に言えば、いち早く対応することで新たなビジネスチャンスに繋がります。

- 競争力の強化: サステナビリティに対応できる企業として、取引先からの信頼を獲得できます。

- 資金調達の優位性: 金融機関も企業のサステナビリティへの取組みを融資判断で重視するようになっています。

- 将来の規制への備え: 今から準備しておけば、将来、規制対象が拡大した際にも慌てず対応できます。

- 自社のGHG排出量を把握する: まずは自社の事業活動でどれくらいのエネルギーを使い、GHGを排出しているか(Scope1, 2)を把握することから始めましょう。

- 情報収集と体制づくり: 今回のような国の動向を常にチェックし、社内で誰がサステナビリティ情報を担当するのかを決めておきましょう。

- 専門家への相談: 何から手をつけて良いか分からない場合は、外部の専門家を活用するのも有効な手段です。

まとめ:すべての企業にとってサステナビリティは経営課題に

今回の「中間論点整理」により、日本のサステナビリティ情報開示は、国際基準と足並みをそろえ、具体的な義務化へと大きく舵を切りました。

これは、単なる報告業務の追加ではありません。自社の事業が環境や社会とどう関わり、それがどう企業価値に繋がるのかを分析し、ステークホルダーに説明する「経営そのもの」が問われる時代になったことを意味します。

「自社への具体的な影響が知りたい」

「何から準備すれば良いか分からない」

「Scope3対応を求められているが、どう算定すればいいのか…」

このようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、私たちB2Sにご相談ください。企業の規模や業種、成長段階に合わせた最適なサステナビリティ経営の実現をサポートいたします。