これ1記事でOK!Scope3義務化とGXの最新動向 – 大手広報・環境担当/中小経営者のための必須情報

これ1記事でOK!Scope3義務化とGXの最新動向 – 大手広報・環境担当/中小経営者のための必須情報

このブログは、Googleのディープリサーチによる情報と、長年クレジット制度やカーボンオフセット、地域GXの推進に関わってきた筆者(詳細は文末の執筆者紹介をご覧ください)の知見・経験を基に編集・解説しています。

地球温暖化対策が世界的な喫緊の課題となる中、企業は自らの環境フットプリント削減への取り組み強化を迫られています。その対象は、自社の直接排出(Scope1)やエネルギー使用に伴う間接排出(Scope2)に留まらず、原材料調達から製品廃棄に至るサプライチェーン全体の排出量、すなわち「Scope3」へと拡大しています。

日本が掲げる2050年カーボンニュートラル目標達成に向け、グリーン・トランスフォーメーション(GX)が推進される中、上場企業に対するScope3開示義務化の動きは、企業のサステナビリティ報告における重要な転換点です。

本記事では、Scope3開示義務化の国内外の背景、関連する技術標準(GHGプロトコル)の動向、企業や自治体が取るべき戦略、そして主要な環境イニシアチブとの連携について、最新情報を基に詳しく解説します。

【こんな方におすすめ】

- Scope3やGXについて基礎から知りたい経営者・担当者の方

- Scope3開示義務化の影響と具体的な対応策を知りたい上場企業の担当者の方

- 取引先から排出量データの提出や削減要請を受けている中小企業の経営者・担当者の方

- 企業の環境経営やサステナビリティに関心のある方

- 地域GXの推進に関わる自治体職員の方

【この記事を読むとどうなる?】

- Scope3開示やGXに関する国内外の最新動向と重要性が理解できる

- Scope3排出量の定義やカテゴリ、算定の基本がわかる

- GHGプロトコル改訂のポイントと企業への影響が把握できる

- Scope3開示義務化に向けて、自社が取るべき具体的なステップが明確になる

- 中小企業が脱炭素経営を進めるためのヒントや支援策活用法がわかる

- CDP、SBT、RE100、GXリーグなどの環境イニシアチブの役割と活用法がわかる

- なぜ今Scope3開示が重要なのか? – 背景と世界の潮流

- 日本におけるScope3開示義務化の現状とスケジュール

- Scope3排出量とは? – 15のカテゴリを理解する

- 進化するルール:GHGプロトコル算定基準の改訂動向

- 義務化の影響は? – 上場企業と中小企業へのインパクト

- 企業・自治体が取るべき戦略的対応策

- 主要な環境イニシアチブの役割と連携

- GXリーグ:日本のグリーン・トランスフォーメーションを加速する協調基盤

- まとめ:Scope3開示とGX時代を乗り越え、未来を拓くために

参照資料リスト

執筆者紹介

1. なぜ今Scope3開示が重要なのか? – 背景と世界の潮流

【キーワード・専門用語解説】

| 用語 | 解説 |

| Scope3 | 事業者の活動に関連する他社の排出(サプライチェーン排出)。Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出:エネルギー起源)以外の間接排出。 [2, 62] |

| GX | グリーン・トランスフォーメーション。経済成長と環境保護の両立を目指す産業・社会構造の変革。 |

| カーボンニュートラル | 温室効果ガスの排出量と吸収量・除去量を均衡させること。 |

| ESRS | 欧州サステナビリティ報告基準。EUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に基づく詳細な開示基準。 [1, 5] |

| SEC | 米国証券取引委員会。米国の気候関連開示規則を策定。 [3, 4] |

| ISSB | 国際サステナビリティ基準審議会。IFRS財団傘下で、国際的に統一されたサステナビリティ開示基準を開発。 [1, 22] |

| SSBJ | 日本サステナビリティ基準委員会。日本のサステナビリティ開示基準を開発。ISSB基準との整合性を図る。 [1, 22, 29] |

企業の環境責任は、自社の活動範囲を超え、バリューチェーン全体へと広がっています。Scope3排出量に注目が集まるのは、企業の総排出量の大部分が、実はこのScope3に由来することが多いためです[2]。実質的な脱炭素化には、サプライチェーン全体での協力が不可欠という認識が世界的に高まっています。

- 国際的な動き: EU(ESRS基準[1, 5])、米国(SEC規則[3, 4])、シンガポール、オーストラリア[3, 20, 21]など、世界各国で気候関連財務情報開示の強化が進んでいます。

- 国際基準との整合性: 日本のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が策定する基準は、IFRS財団傘下のISSB(国際サステナビリティ基準審議会)が開発する国際基準との整合性を重視して開発されています[1, 22, 29]。これは、国際的な比較可能性を高め、グローバル投資を呼び込む狙いがあります。

【筆者見解】

日本のScope3開示義務化は、もはや無視できない世界的な潮流の一部です。以前はCSR(企業の社会的責任)の一環と捉えられがちだった環境対応が、今や企業価値や競争力に直結する経営課題となっています。特にグローバルに事業を展開する企業や、海外投資家を意識する企業にとっては、国際基準に準拠した情報開示がスタンダードになりつつあります。

【中小企業の皆様へ】

「Scope3開示は大手企業の話」と思っていませんか?実は、サプライチェーンの一員である中小企業にも影響は及びます。取引先の大手企業から排出量データの提出や削減協力を求められるケースが増えています[3]。この動きを「他人事」と捉えず、自社の事業とどう関わるのか、情報収集を始めることが重要です。

2. 日本におけるScope3開示義務化の現状とスケジュール

【キーワード・専門用語解説】

| 用語 | 解説 |

| 金融庁 (FSA) | 日本の金融システム全体を監督する行政機関。サステナビリティ開示基準策定に関与。[2, 21] |

| 東京証券取引所 (TSE) | 日本の代表的な証券取引所。上場企業に対する開示ルールを定める。[2, 21] |

| プライム市場 | 東証の市場区分の一つ。グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向け。[2] |

日本の金融庁(FSA)と東京証券取引所(TSE)は、上場企業に対するScope3排出量の開示義務化を段階的に進めています[2, 21]。

- 対象企業と開始時期:

- 2027年3月期決算から: プライム市場上場企業のうち、時価総額3兆円以上の企業など、大規模企業から段階的に適用開始予定[1, 3, 22]。

- 2030年代: 最終的にはプライム上場企業全体に拡大される見込み[2]。

- 早期適用: 2025年3月期決算からSSBJ基準の任意適用が可能であり[43]、企業は早期に対応準備を進めることが推奨されます。早期開示はステークホルダーからの信頼獲得や競争優位につながる可能性があります[1]。

【筆者見解】

段階的な導入スケジュールは、市場への影響を考慮した現実的なアプローチと言えます。まず影響力が大きく、対応余力のある大企業から始めることで、市場全体の準備を促し、ベストプラクティスを共有する時間を与える狙いがあると考えられます[22, 42]。任意適用期間が設けられている点も重要で、企業は義務化を待つのではなく、早期に準備に着手することで、スムーズな移行とメリット享受が可能になります。

【中小企業の皆様へ】

このスケジュールは上場企業のものですが、中小企業にとっても他人事ではありません。2027年頃から、取引先の大手企業からの要請が本格化する可能性があります。自社の主要取引先がプライム市場上場企業であれば、その動向を注視し、いつ頃、どのような情報提供が必要になるか、早めにコミュニケーションを取っておくことが賢明です。

3. Scope3排出量とは? – 15のカテゴリを理解する

【キーワード・専門用語解説】

| 用語 | 解説 |

| Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(例:燃料の燃焼、工業プロセス)。[75] |

| Scope2 | 他社から供給された電気、熱、蒸気の使用に伴う間接排出。[75] |

| GHGプロトコル | 温室効果ガス(Greenhouse Gas)排出量の算定・報告に関する国際的な基準。WRIとWBCSDが開発。[242, 253] |

| バリューチェーン | 原材料調達、製造、輸送、販売、使用、廃棄など、製品・サービスが顧客に届くまでの全ての活動連鎖。 |

| 上流 | 事業者の活動よりも前段階の排出(例:原材料調達、輸送など)。[61] |

| 下流 | 事業者の活動よりも後段階の排出(例:製品の使用、廃棄など)。[61] |

| 排出原単位 | 活動量あたり(例:電気1kWhあたり、輸送距離1kmあたり)のGHG排出量を表す係数。[66, 229] |

Scope3は、Scope1(直接排出)とScope2(間接排出:エネルギー起源)を除く、バリューチェーン全体での間接的な排出量を指します[22, 62]。GHGプロトコルに基づき、以下の15カテゴリに分類され、企業は自社の活動に関連するカテゴリの排出量を算定・報告する必要があります[57, 234]。

【Scope3 排出量 15カテゴリ一覧】

| カテゴリ番号 | カテゴリ名 | 内容概要 |

| 1 | 購入した製品・サービス | 原材料、部品、消耗品、外部委託サービスなどの製造・輸送に伴う排出。多くの企業で主要な排出源。 |

| 2 | 資本財 | 工場、設備、車両などの生産に伴う排出(建設・製造段階)。 |

| 3 | Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 燃料採掘・精製・輸送、購入電力の送配電ロスなど。 |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 購入した製品・原材料、購入したサービスの提供に必要な輸送(自社が輸送費用を負担しない場合も含む)。 |

| 5 | 事業から出る廃棄物 | 事業活動に伴い発生した廃棄物の輸送・処理に伴う排出。 |

| 6 | 出張 | 従業員の出張に伴う移動(航空機、鉄道、自動車など)による排出。 |

| 7 | 雇用者の通勤 | 従業員の通勤に伴う排出。 |

| 8 | リース資産(上流) | 自社が賃借している資産(オフィス、車両など)の稼働に伴う排出(Scope1,2に含まれない場合)。 |

| 9 | 輸送、配送(下流) | 販売した製品の顧客への輸送・配送に伴う排出(自社が輸送費用を負担しない場合も含む)。[233] |

| 10 | 販売した製品の加工 | 販売した中間製品が、最終製品になるまでに他社によって加工される際の排出。 |

| 11 | 販売した製品の使用 | 販売した製品(自動車、家電など)が顧客に使用される段階での排出。エネルギー使用製品の場合、大きな排出源となる。 |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 販売した製品が使用後に廃棄・処理される際の排出。 |

| 13 | リース資産(下流) | 自社が賃貸している資産(不動産、機械など)の稼働に伴う排出。 |

| 14 | フランチャイズ | フランチャイズ加盟店の事業活動に伴う排出。 |

| 15 | 投資 | 投資先の事業活動に伴う排出(投融資活動による排出)。金融機関などで重要。 |

(出典: GHGプロトコル Scope3基準 [57, 234] など)

【筆者見解】

Scope3の15カテゴリを見ると、企業活動がいかに広範な環境影響を持っているかが分かります。特に製造業ではカテゴリ1(購入品)やカテゴリ11(製品使用)、物流業ではカテゴリ4や9(輸送)などが重要になる傾向があります。自社の事業特性を理解し、どのカテゴリが重要(排出量が多い、削減ポテンシャルがある)かを見極めることが、効果的なScope3算定・削減の第一歩です。データ収集の難しさは確かにありますが、まずは算定可能な範囲から着手し、徐々に精度を高めていくアプローチが現実的です。

【中小企業の皆様へ】

「15カテゴリもあって複雑だ」と感じるかもしれません。しかし、全てを完璧に算定する必要は必ずしもなく、まずは自社の事業に最も関連の深いカテゴリ(例えば、仕入れが多いならカテゴリ1、輸送が多いならカテゴリ4など)から把握を試みることが推奨されます。環境省のガイドライン[62, 66, 71, 72]や、後述する日本商工会議所のツール[313, 314]なども参考に、できるところから始めてみましょう。

4. 進化するルール:GHGプロトコル算定基準の改訂動向

【キーワード・専門用語解説】

| 用語 | 解説 |

| マーケット基準 | Scope2算定方法の一つ。電力会社等との契約内容(例:再エネ電力メニュー)に基づいて排出量を算定。[92, 148] |

| ロケーション基準 | Scope2算定方法の一つ。電力が供給される地域の平均的な排出係数(系統平均)に基づいて排出量を算定。[92, 148] |

| REC | 再生可能エネルギー証書 (Renewable Energy Certificate)。再エネ電力の環境価値を証書化したもの。[91, 102, 103] |

| 土地利用変化 | 森林伐採や農地転用など、土地の利用方法が変わることによるGHG排出・吸収量の変化。[109, 110, 112] |

| バイオジェニック | 生物由来の(例:木材、バイオマス燃料)。バイオジェニックカーボンの排出・吸収の扱いは議論点。[104, 110, 128-145] |

| 炭素除去 | 大気中からCO2を除去する技術や活動(植林、DACCS、BECCSなど)。[104, 109, 112, 114, 117-120] |

| 一次データ | サプライヤー等から直接収集した、実際の活動に基づいたデータ。二次データ(業界平均値など)より精度が高い。[153, 190] |

GHG排出量算定の国際的な標準である「GHGプロトコル」は、現在、より正確性、比較可能性、他の基準(SBTi, CSRD, ISSBなど)との整合性を高めるため、包括的な改訂作業が進められています[82-103, 85]。

主な改訂議論点:

- Scope2(購入電力): マーケット基準とロケーション基準の扱いや、再生可能エネルギー証書(REC)の評価方法について、より厳格な要件(例:追加性、時間的整合性など)が議論されています[82, 86, 91, 92, 102, 103, 146-152]。これはグリーンウォッシング(環境配慮に見せかけること)への懸念に対応する動きです。

- 土地利用・森林・除去 (FLAG): 農業・林業セクター(Forest, Land and Agriculture)を中心に、土地利用変化、森林管理、バイオジェニック製品、炭素除去技術(自然由来・技術由来)に関する排出・吸収量の算定・報告ガイダンスが新たに開発中です[104-127]。関連企業にとっては影響が大きく、注目が必要です。

- バイオジェニックカーボン: 生物由来の炭素(木材燃焼やバイオ燃料など)の排出・除去をどう会計処理するか(例:排出と除去を分けて報告する-1/+1アプローチなど)について、より明確なルールが検討されています[107, 128-145]。

- Scope3算定精度とデータ品質: Scope3算定の難しさ[93]を背景に、サプライヤー等から直接収集する「一次データ」の活用[153, 190]の重要性が増しており、データ品質向上や算定手法の明確化に関するガイダンス強化が議論されています[100]。

改訂スケジュール(見込み):

- Scope2ガイダンス: 2025年中に最終化[83, 94]。

- 土地セクターと除去ガイダンス: 2025年Q4公開予定[110, 122]。

- その他基準(コーポレートスタンダード、Scope3スタンダード): 2025年に草案公開、2026年後半に最終化予定[85]。

【筆者見解】

GHGプロトコルの改訂は、単なる算定ルールの変更に留まらず、企業の脱炭素戦略そのものに影響を与えます。特にScope2における再エネ調達方法の見直しや、これまで算定対象外とされがちだった土地関連の排出量の算定など、企業は新たな対応を迫られる可能性があります。改訂動向を注視し、早期に情報収集と影響分析を行うことが重要です。改訂によって算定の複雑さは増すかもしれませんが、透明性と比較可能性の向上は、企業の取り組みを正当に評価する上で不可欠です。

【中小企業の皆様へ】

GHGプロトコルの改訂内容が固まるまでにはまだ時間がかかりますが、大筋の方向性(より厳格に、より広範囲に)は変わりません。特にScope2の再エネ調達や、Scope3のデータ収集(一次データ重視)の流れは意識しておく必要があります。現時点で完璧な対応は難しくても、「算定の考え方が変わりそうだ」という認識を持っておくことが大切です。

5. 義務化の影響は? – 上場企業と中小企業へのインパクト

【キーワード・専門用語解説】

| 用語 | 解説 |

| サプライヤーエンゲージメント | サプライヤー(仕入先)と協力して、環境負荷低減や人権尊重などのサステナビリティ課題に取り組むこと。[1, 181, 182, 192, 194] |

| 第三者保証 | 企業が報告した情報(例:GHG排出量)の信頼性を、独立した第三者機関が検証し、保証を与えること。[22, 183, 302] |

| グリーン製品 | ライフサイクル全体での環境負荷が低い製品・サービス。[245] |

| 脱炭素経営 | 企業の事業活動におけるGHG排出量を削減し、カーボンニュートラルを目指す経営。[223, 247] |

Scope3開示義務化は、企業規模によって異なる影響と課題、そして機会をもたらします。

【上場企業への影響】

- 課題:

- コスト増とデータ管理の複雑化: Scope3全体の排出量を把握・算定するための体制構築、システム導入、専門人材育成などにコストと手間がかかります[81, 25]。

- サプライチェーン全体のデータ収集・把握の困難さ: 特に、多数のサプライヤーから正確な「一次データ」を収集することは大きな課題です[75, 187]。

- サプライヤーエンゲージメントの推進: サプライヤーに排出量削減目標の設定や具体的な取り組みを依頼し、支援・協働していく必要があり、関係構築が重要になります[1, 181, 182, 192, 194]。

- 開示情報の信頼性確保: 投資家等からの要求に応え、報告データの信頼性を担保するために、第三者保証の取得が求められるケースが増加します[22, 183, 302]。

- 機会:

- ステークホルダーからの信頼向上: 透明性の高い情報開示は、投資家、顧客、従業員などからの信頼を得て、ブランドイメージ向上に繋がります[1, 181]。

- 長期的な競争優位性の確保: 環境規制強化や市場の変化に早期に対応することで、将来的なリスクを低減し、競争優位を築けます[81]。

- イノベーション促進: バリューチェーン全体の排出量を可視化することで、非効率な点や新たな削減ポテンシャルを発見し、技術革新やビジネスモデル変革の機会に繋がります[61]。

【中小企業(未上場企業)への影響】

- 課題(リスク):

- 取引先(上場企業)からの要請増加: Scope3算定のために、排出量データの提供や削減目標の設定、具体的な取り組み実施などを求められる圧力が高まります[3, 236, 239]。

- 対応遅延による取引機会の損失: 環境対応を重視する企業が増える中、対応できない企業はサプライチェーンから排除されるリスクがあります[235, 240]。

- コスト増リスク: 将来的な炭素価格(カーボンプライシング)導入などにより、排出コストが経営を圧迫する可能性があります[239]。

- 機会:

- 早期対応による取引維持・拡大: 取引先の要請に迅速・的確に応えることで、信頼関係を強化し、新たな取引機会を獲得できる可能性があります[167, 242, 247]。

- コスト削減: 排出量削減の取り組み(省エネ、再エネ導入など)は、光熱費などのコスト削減に直結します[223, 247]。

- 企業価値向上(グリーン製品・サービス): 環境負荷の低い製品やサービスを開発・提供することで、市場での評価を高め、企業価値向上に繋がります[245]。

- 資金調達・人材獲得の有利化: 脱炭素経営に取り組む姿勢は、ESG投資家や金融機関からの評価を高め、資金調達を有利にするほか、環境意識の高い人材の獲得にも繋がります[223, 247]。

【筆者見解】

Scope3開示は、単なる報告義務ではなく、企業経営のあり方そのものを変えるインパクトを持っています。上場企業にとっては、サプライチェーン全体を巻き込んだマネジメント能力が問われることになります。一方、中小企業にとっては、プレッシャーであると同時に、自社の強みを見直し、新たな付加価値を創出するチャンスでもあります。「環境対応=コスト」という考え方から脱却し、これを成長機会と捉える戦略的な視点が重要です。

【中小企業の皆様へ】

取引先からの要請は、単なる「お願い」ではなく、将来の取引継続に関わる重要なシグナルと捉えるべきです。一方で、これを機に自社のエネルギー効率を見直したり、新たな技術導入を検討したりすることで、コスト削減や生産性向上に繋がる可能性もあります。受け身で対応するのではなく、積極的に情報を集め、利用できる支援策を探し、自社の成長に繋げる道を探りましょう。

6. 企業・自治体が取るべき戦略的対応策

【キーワード・専門用語解説】

| 用語 | 解説 |

| 算定ツール | GHG排出量を計算するためのソフトウェアやスプレッドシート。[81, 219-221, 230] |

| 日本商工会議所 CO2チェックシート | 主に中小企業向けに提供されている、Scope1, Scope2排出量を簡易に算定できるツール。[313, 314, 316] |

| GXリーグ ガイドライン | GXリーグ参加企業が排出量算定・報告・公表を行う際の具体的な方法を示した文書。非参加企業も参考にできる。[259, 305, 306, 325] |

| 補助金 | 省エネ設備導入や再エネ導入などを支援するために、国や自治体から支給される資金。[235, 248, 307, 310-312] |

| 専門家派遣 | 省エネ診断や排出量算定などについて、専門家が企業を訪問してアドバイスを行う支援制度。 |

Scope3開示とGX本格化時代を乗り切るためには、企業規模に応じた戦略的な準備と行動が不可欠です。

【上場企業向け】

- 強固な開示体制の構築: データ収集プロセスの確立、算定ツールの導入・活用[81, 219-221]、算定・報告に関する社内体制の整備[75, 81]。

- サプライヤー支援・協働プログラム: 目標共有、教育・技術支援[81, 193, 199]、算定ツール提供[199]、共同での削減プロジェクト実施、インセンティブ付与[199]など、サプライヤーを「仲間」として巻き込む視点が重要[190]。多くの企業が成功事例を報告しています[197, 198, 204, 208, 213, 217]。

- 協調的プラットフォーム活用: GXリーグ[下記参照]などを活用し、業界内での情報共有、ルール形成への参画、共同プロジェクト実施を検討[203, 257]。

- データ品質確保と第三者保証: Scope3算定における一次データの活用を推進し[153, 190]、報告情報の信頼性を高めるために第三者保証の取得を検討[22, 81, 183, 301, 302]。

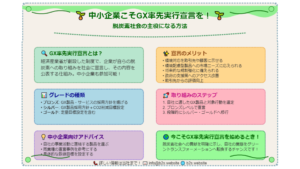

【中小企業向け】

- GHG排出量の把握(見える化)と公表:

- まずは自社の排出量を把握することが第一歩です。Scope1, Scope2については、日本商工会議所が提供する「CO2チェックシート」[313, 314, 316]などを活用すれば、比較的低コストで簡易に算定を開始できます。これは中小企業が取り組みを始める上で非常に有効なツールです。

- 取引先からの要請に応じて、Scope3(特にカテゴリ1など関連性の高いもの)の算定にも着手しましょう。

- 算定した排出量や削減目標を公表することは、取引先や金融機関へのアピールになります。公的な報告制度がない場合でも、「GXリーグ 排出量算定・モニタリング・報告・公表ガイドライン」[259, 305, 306, 325]に準拠して算定・報告書を作成することで、一定の信頼性を確保しやすくなります。これはGXリーグに参加していない企業でも活用可能です。

- 削減目標設定と実行: 省エネ診断の受診、老朽化設備の更新、再生可能エネルギー導入などを検討。国や自治体が提供する補助金制度[235, 248, 307, 310-312]を積極的に活用しましょう。中小企業版SBT[下記参照]やRE Action[167, 344]といったイニシアチブへの参加も目標設定の助けになります。

- 取引先連携強化: 取引先の方針や要請内容を正確に把握し、自社の取り組み状況を開示・説明することで、連携を強化[236, 167]。

- 支援策活用: 国・自治体・商工会議所などが提供するセミナー、相談窓口、補助金、専門家派遣などの支援策を最大限に活用[93, 235, 252]。他社の成功事例[309]も参考にしましょう。

【自治体向け(示唆)】

- 地域内企業(特にサプライチェーンを構成する中小企業)への情報提供、セミナー開催、専門家派遣、補助金等の支援策強化。

- GXリーグ等との連携による地域GXの推進。

- 公共調達におけるグリーン基準(例:GHG排出量情報の要求)導入の検討。

【筆者見解】

企業の規模や状況に応じた戦略が重要です。上場企業はサプライチェーン全体をリードする役割が、中小企業は自社の強みを活かしつつ、利用可能なリソースを最大限活用する工夫が求められます。特に中小企業にとって、排出量の「見える化」は最初の一歩として非常に重要です。日商のCO2チェックシートのような簡易ツールから始め、必要に応じてGXリーグのガイドラインなどを参考にステップアップしていくのが現実的でしょう。公表については、たとえ義務がなくとも、自主的に行うことで企業の姿勢を示すことができます。

【中小企業の皆様へ】

「何から手をつければいいかわからない」という声をよく聞きます。まずは自社のエネルギー使用状況(電気、ガス、ガソリンなど)を把握し、CO2チェックシートのようなツールで排出量を計算してみることから始めましょう。意外なところでエネルギーロスが見つかるかもしれません。そして、算定した結果や削減に向けた取り組みを、積極的に取引先に伝えてみてください。それが新たな信頼関係やビジネスチャンスに繋がる可能性があります。国や自治体の補助金も必ずチェックしましょう。

7. 主要な環境イニシアチブの役割と連携

【キーワード・専門用語解説】

| 用語 | 解説 |

| CDP | 旧称カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト。企業等に環境情報開示を求める国際NGO。[329, 333] |

| SBT | Science Based Targets。パリ協定に整合した科学的根拠に基づくGHG削減目標。SBTiが認定。[58, 168, 178] |

| 中小企業版SBT | SBTiが提供する、中小企業向けに簡略化されたSBT目標設定・認定の枠組み。[171-173, 175, 234] |

| RE100 | 事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際イニシアチブ。[342-344] |

| ISO規格 | 国際標準化機構(ISO)が定める国際規格。環境マネジメントシステム(ISO14001)などがある。[334] |

企業の脱炭素化を後押しする国際的なイニシアチブへの参加は、目標設定の指針となり、ステークホルダーへのアピールにも繋がります。

- CDP (カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト): 機関投資家を代表し、企業に気候変動、水セキュリティ、森林に関する情報開示を求める国際NGO[329, 333]。提出された回答はスコアリングされ、企業の環境パフォーマンス評価やESG投資の判断材料として広く活用されます[69, 329]。

- サプライヤーエンゲージメントの重視: CDPは近年、企業自身の排出量削減だけでなく、サプライチェーン全体での取り組みを重視しています。CDP気候変動質問書にはScope3排出量に関する詳細な設問が含まれ[69]、さらに「サプライヤーエンゲージメント評価(SER)」を通じて、企業がサプライヤーに対してどの程度積極的に働きかけ、協働しているかを評価します[216, 330]。高い評価を得ることは、サプライチェーン管理能力の高さを示すものとして、投資家や取引先からの信頼向上に繋がります[334]。企業は、サプライヤーへの目標設定要請、削減支援、データ収集協力などを通じてエンゲージメントを深めることが求められます。

- 中小企業向け質問書も導入されています[237, 337]。

- SBT (Science Based Targets): パリ協定の目標達成に整合した、科学的根拠に基づくGHG削減目標(5~10年の中期目標が中心)を設定・認定するイニシアチブ[168, 178]。Scope3排出量が総排出量の40%以上を占める企業は、Scope3目標の設定も必須となります[58, 166]。FLAG(森林・土地・農業)ガイダンス[116, 121, 123, 124]など、特定のセクター向けガイダンスも整備されています。

- 中小企業版SBT: 中小企業(従業員数、売上高、資産などに基準あり[173])向けには、目標設定プロセスが簡略化された枠組みが用意されています[171-173, 175, 234]。通常のSBTよりも申請プロセスが容易で、費用も抑えられています。目標はScope1とScope2排出量に限定され、Scope3は算定・削減が推奨されるものの目標設定は必須ではありません(ただし、義務化の流れを踏まえ、可能な範囲での対応が望ましい)。中小企業でも国際的な基準に沿った目標を設定し、脱炭素経営をアピールする有効な手段となります[223, 247]。

- RE100: 事業活動での使用電力を100%再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブ[342-344]。加盟には年間電力消費量が100GWh以上(日本企業は50GWh以上)などの条件があります[342, 344]。中小企業など加盟条件を満たさない企業向けには、日本独自の「RE Action」[167, 344]という枠組みがあります。

【筆者見解】

これらのイニシアチブは、単独で取り組むよりも、連携して活用することで相乗効果が期待できます。例えば、SBTで科学的根拠のある目標を設定し、RE100で再エネ化を進め、その進捗状況やサプライヤーとの協働状況をCDPで開示する、といった流れが考えられます。特にCDPがサプライヤーエンゲージメントを重視している点は、Scope3開示義務化の流れと完全に一致しており、企業はサプライヤーとの連携強化を避けて通れません。中小企業版SBTは、国際的な枠組みに参加するハードルを下げており、中小企業が脱炭素化へのコミットメントを示す上で非常に有効なツールと言えるでしょう。

【中小企業の皆様へ】

「SBTやRE100は大手企業のもの」と思っていませんか? 中小企業版SBTやRE Actionといった、中小企業でも参加しやすい枠組みが用意されています。これらのイニシアチブへの参加は、取引先や金融機関へのアピールになるだけでなく、自社の目標設定や取り組み推進のモチベーションにも繋がります。また、CDPのサプライヤーエンゲージメント評価は、自社がサプライヤーとしてどのように評価されるか、という視点でも重要です。取引先の期待に応えられるよう、自社の取り組みを進めていきましょう。

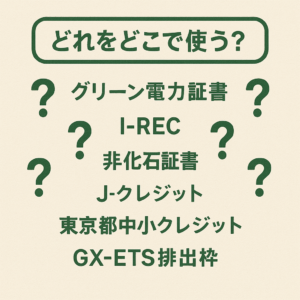

8. GXリーグ:日本のグリーン・トランスフォーメーションを加速する協調基盤

【キーワード・専門用語解説】

| 用語 | 解説 |

| GXリーグ | 経済産業省主導の下、企業・行政・学術機関等が協働し、カーボンニュートラルと経済成長の両立を目指す枠組み。[265, 267, 283, 288] |

| GX-ETS | GXリーグ内で実施される自主的な排出量取引制度。目標達成を超えた削減分などを取引可能。[268, 276, 279] |

| ワーキンググループ (WG) | GXリーグ内で特定のテーマ(例:ルール形成、市場創造)について議論・検討を行うグループ。[263, 266, 299] |

| カーボンクレジット | GHG排出削減・吸収量をクレジット(価値)として認証し、取引可能にしたもの。GXリーグのWGでも議論。[266, 299] |

GXリーグは、経済産業省が主導し、企業、行政、学術機関、金融機関などが一体となり、2050年カーボンニュートラル実現と経済社会システム変革を目指す協働の場です[265, 267, 283, 288]。

- 目的と活動:

- サステイナブルな未来像の議論・創造[279]。

- 市場創造のためのルール形成: ワーキンググループ(WG)活動を通じて、「適格カーボンクレジット」「GX経営促進」「GX人材市場創造」などのルール作りを推進[263, 266, 299]。

- 自主的な排出量取引(GX-ETS): 参加企業は自ら設定した目標達成に向け、GX-ETSを活用可能[268, 276, 279]。

- サプライチェーン全体でのGX推進: 参加企業はサプライチェーンでの排出削減(Scope3削減)への貢献も期待される[257, 278, 280]。

- 参加企業: 2024年度には747社が参画[275, 290, 295]。参加企業は排出削減目標(Scope1, 2は必須、Scope3も対象とすることが望ましい[259])の設定・公表と、ガイドライン[305, 306]に沿った進捗報告が求められます[258, 259, 300]。

- メリット: 他社との連携機会、政策提言への参画、最新情報の収集、新たなビジネス機会の創出[281, 282]、政府からの政策支援[269]。

【筆者見解】

GXリーグは、日本が官民一体となってGXを推進していく上での中核的なプラットフォームです。国際的なイニシアチブ(SBTやRE100など)と連携・補完しつつ[271]、日本の産業構造や実情に合わせたルール形成や企業間連携を促進する役割を担っています。特に、自主的な排出量取引制度(GX-ETS)や、カーボンクレジット市場に関するルール形成は、今後の日本の脱炭素市場の基盤となる可能性があり、注目すべき動きです。企業にとっては、GXへのコミットメントを示すだけでなく、新たなビジネス機会を探る場としても重要度が増しています。

【中小企業の皆様へ】

現時点ではGXリーグへの直接参加は大手企業が中心ですが、その活動内容は中小企業にも影響します。GXリーグで議論されるルール(例:カーボンクレジットの活用法)や、参加企業がサプライヤーに求める要請(Scope3削減協力など)は、将来的に中小企業の事業環境を変える可能性があります。GXリーグの動向に関する情報収集を怠らないようにしましょう。また、GXリーグ参加企業との連携プロジェクトなどに参画する機会があれば、積極的に検討する価値があるでしょう。

9. まとめ:Scope3開示とGX時代を乗り越え、未来を拓くために

Scope3排出量の開示義務化とGX本格化の波は、企業にとって避けては通れない課題であると同時に、持続可能な成長を実現するための大きなチャンスでもあります。

- 求められる変革: 自社だけでなく、サプライチェーン全体を視野に入れた経営戦略への転換。

- 成功の鍵: データに基づいた現状把握(見える化)、野心的な目標設定、ステークホルダー(サプライヤー、顧客、従業員、地域社会など)との強固な連携・協働、そして利用可能なツールや支援制度の戦略的活用。

- 未来への羅針盤: 国際基準との整合性を図りつつ、GXリーグなどのプラットフォームを活用し、日本全体のグリーン・トランスフォーメーションを加速させることが、個社の競争力強化と日本の持続可能な未来につながります。

Scope3への対応は、短期的なコストや複雑さを伴いますが、気候変動リスクへの対応、新たな事業機会の創出、企業価値向上といった長期的なリターンをもたらす重要な投資です。この変化を前向きに捉え、戦略的に取り組むことが、これからの時代を勝ち抜くための鍵となるでしょう。

【参照資料リスト】こちらのリストをご覧ください。

(株)B2S 実績

この記事は、(株)B2S 代表の山村が、Googleのディープリサーチによる情報と、自身のこれまでの経験・知見を基に編集しました。

2003年の会社設立以来、エネルギーおよび環境分野において多様な経験と実績を積んでまいりました。特に、国内クレジット制度(現Jクレジット制度)やカーボンオフセット制度の創設期から深く関与し、環境省や経済産業省の委託・補助事業を通じて、企業の脱炭素化支援や地域GXの推進に貢献してまいりました。

一時期、関連制度の予算縮小により活動を休止しておりましたが、2020年のカーボンニュートラル宣言および2023年のGX推進法施行を受け、これまでの知見を活かし、GX本格化時代における企業の取り組みを支援すべく再活動を開始いたしました。

以下に主な実績と専門分野をご紹介します。

⚡️ 電力関連業務(設立初期:2003年~)

- 法人顧客向け電力需給契約の代理業務、料金最適化支援

- 市場自由化に伴い同事業は停止

📖 クリーン開発メカニズム(CDM)関連(2008年~)

- 経済産業省の人材育成事業を受講し、CDM/CERに関する専門知識(ベースライン設定、クレジット創出等)を習得

📄 国内クレジット制度(現Jクレジット制度)関連

- 制度創設期(2008-2012)より活動、国内クレジット認証委員会の審査案件に複数関与(旧社名:ビーツーサポート(株)として)

- 【特筆プロジェクト例】

- 大川柳川衛生組合(乾燥プロセス全体の高効率化によるCO2削減事業)(プロジェクト概要PDF)

- 久留米市企業局 下水処理場(メタン発電)プロジェクト計画策定(第28回認証委員会)等

🌱 カーボンオフセット制度関連

- (一社)九州カーボンオフセット協会(休止中)よりの再委託委託・補助事業を担当

- 環境省 委託事業:「九州・沖縄地方の特定地域協議会」関連事業(H22, 24, 25年度受託) (EPO九州関連ページ)

- 環境省 補助事業:環境省支援事業を活用したプロジェクトを複数支援

- 平成24年度(第2次募集): エコ推進事業協同組合(熊本電気工業(株))、研醸(株) (EICネット情報)

- 平成25年度(第3次募集): JAふくおか八女、(株)セリタ建設 (環境省プレスリリース)

- 平成25年度(第4次募集): 桐里工房、グリーンピア八女、(有)道の駅たちばな (環境省プレスリリース)

🤝 地域連携・GX推進

- 環境省「地域における市場メカニズムを活用した取組モデル事業」(2013年度)

- 事務局として事業を受託 (環境省プレスリリース)

- 福岡県八女市内の主要事業者(道の駅、JA、ホテル等)及び八女市役所と連携し、地域GXモデルを推進

💡 専門性・スキル

- Jクレジット制度、カーボンオフセット制度(制度設計、申請、プロジェクト組成)

- クリーン開発メカニズム(CDM)の知識

- 企業の省エネルギー診断・改善提案

- 再生可能エネルギー導入支援

- GX(グリーン・トランスフォーメーション)関連政策・動向分析

- 環境省・経済産業省等の関連委託・補助事業の申請・実施ノウハウ

- 地方自治体・地域事業者との連携・合意形成

- 電力自由化、電力料金体系の知識

コメント